2016年8月31日

賞状に良く使われる表題と主文を集めてみました。

●表彰状 ・永年勤続

あなたは入社以来永年に亘り職務に精励され社業の発展に貢献されました

よってこれを表彰いたします

あなたは入社以来十年に亘って当社業績の発展に寄与されました

よってここにその功績に感謝し金一封を贈りこれを表彰いたします

あなたは入社以来五年勤続しこの間職務に精励され社業の

発展に寄与されましたことは他の模範とするところであります

よってここに金一封を贈呈しこれを表彰します

・功労賞

あなたは多年にわたり当社監査役として社業の発展に大きく寄与されました

本日創立十周年を迎えるにあたりこの功労に深い感謝の意を表しここに表彰いたします

あなたは当社創立以来顧問弁護士として当社繁栄と進展に多大な尽力をされました

本日創立記念日にあたりその功労に感謝して表彰いたします

●感謝状

・寄付

貴社は学校法人若林学園の活動に深い理解を示され この度の新学部開設にあたり多大な寄付によって 大きく貢献されましたこの度のご厚意に対し感謝の意を表すとともに記念品を贈ります

・支援

このたび貴殿は若林区地域地震災害に際し ボランティアとして献身的な支援をされましたよってここにその行動力を称え感謝の意を表します

あなたは若林高等学校の 創立十周年記念事業にあたり OB一同による募金活動を組織し 大きな支援をされましたここにその功績に対し感謝状を贈ります

●証書

・卒業証書

若林 太郎

平成十六年八月一日生

あなたは本校において 普通課程を卒業したことを証する

若林 太郎

平成六年一月二十三日生

あなたは本大学経済学部経済学科所定の課程を修め 本学を卒業したので学士(経済学)の学位を授与する

・講座

あなたは若林美容専門学校 ネイルアーティスト養成講座において 一年間の課程を修め所定の技術を習得したことを 証します

あなたはイメージフラワー教室 「プリザーブドフラワーアレンジメント」においてマスターコースを履修したことを証する

・認定証書

一級

若林 太郎 殿

イメージパークアロマテラピー協会認定試験で 頭書の成績をおさめられたことを認定します

第一〇九〇一二号

若林 太郎殿

あなたはカラーセラピスト認定試験に合格されましたのでここにその資格を認めます

・資格

第一九八三八号

若林 太郎殿

あなたを宮城医学会の認定医として 診療の資格を有することを認めます

・師範

若林 太郎殿

右は鶴代流華道会規定の審査により 頭書の成績をおさめたのでここに指導者の資格を有することを認める

2016年8月31日

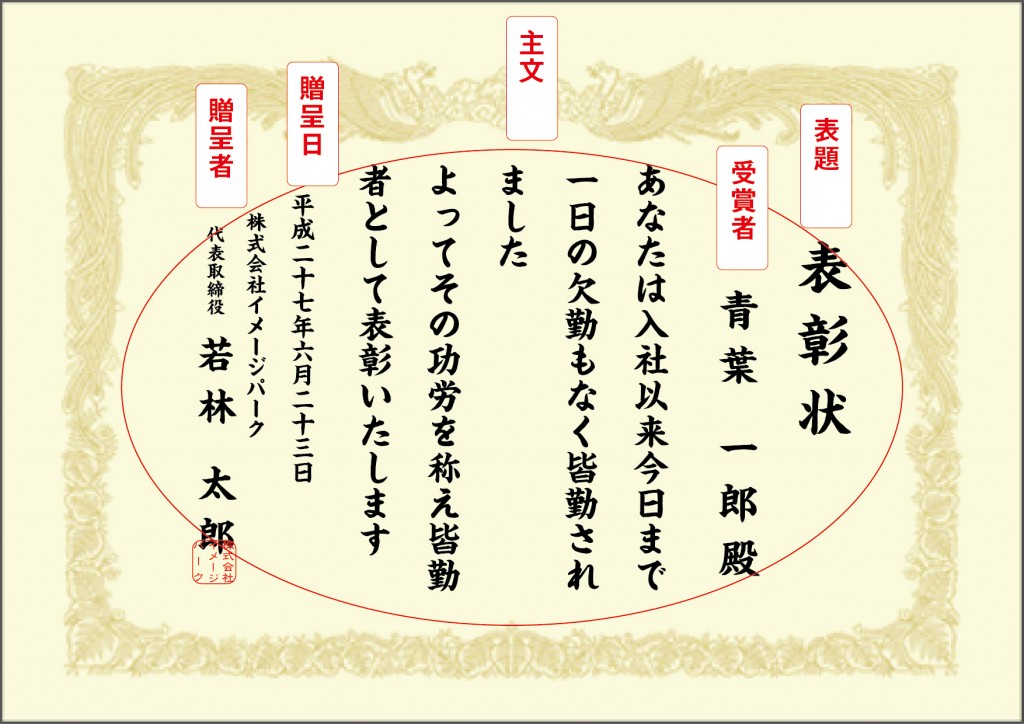

賞状の文言は「表題」・「受賞者名」・「主文」・「贈呈日」・「贈呈者」から構成されています。

「表題」は賞状文中で一番大きい文字となり、「主文」の文末は、賞状の場合は「賞します」。感謝状の場合は「感謝の意を表します」。表彰状の場合は「表彰します」とし、表題と主文の文末の内容を一致するようにします。

「受賞者名」は「表題」の左隣に記載します。 大きさは「主文」・「贈呈者」よりも大きめに記載します。 表彰状・賞状・感謝状は敬意をもって渡すものなので、受賞者名には基本的に敬称の「殿」を記載するのが一般的です。証書や免状の場合に限り、一部「敬称」を記載しない場合もあります。

「主文」の大きさは「贈呈日」より大きく、「受賞者名」・「贈呈者」よりは小さくします。 文頭の一字空けは行わず、改行時も一字目より書き込んでいきます。 本文の改行は原則1回が望ましく、結分である「よって」・「ここに」などに移るときに改行するようにします。 句読点は相手に指示することで失礼にあたるという意味合いから使用しないのが一般的です。 「は・へ・を」などの助詞は行頭にならないように調整して配置します。 できるだけ簡潔な文面となるように記載します。100字前後の文字数を目安に作成するとバランスが良くなります。

「贈呈日」は全体の中で一番小さい文字となるようにします。 位置は本文よりも1字下げた位置から書き入れるのが基本です。 年号は元号を用い、位を入れた漢数字を使用し、「平成二十七年七月二十七日」のように年月日を記載します。贈呈日が定まらない場合は、「平成二十七年七月吉日」とする場合もあります。横書きの場合に限り、西暦で記載する場合もあります。

「贈呈者」は本文よりやや大きめ、「受賞者名」より小さめに記載します。 氏名の他に組織名が入る場合は、氏名の真上に、氏名より小さくなるように記載します。 贈呈者が間違いなく発行したものと証明する為に押印することが一般的です。 団体の印の場合は角印、代表者印の場合は丸印となり、贈呈者の最後の文字に重ねて押印するのが正式な押印の方法となります。押印は印刷で代用することも多いです。 書体は楷書体を用いるのが一般的で、依頼者の意向で、行書体・隷書体を用いる場合もあります。 上記ルールを踏まえた上でレイアウトしますが、上下左右に適度な余白をいれ、全体的に玉子型にレイアウトすることで、賞状全体のバランスが良くなります。

2016年8月31日

賞状は、一部国や地方自治体で決められているサイズがありますが、一般的な賞状やディプロマについてはサイズに特に決まりはなく、市販されている賞状用紙もメーカーごとに若干異なり、様々なサイズがあります。 下記はあるメーカーの賞状用紙のサイズになります。

155mm×109mm

195mm×133mm

218mm×155mm

266mm×195mm

310mm×218mm

390mm×266mm

436mm×310mm

532mm×390mm

257mm×182mm(JIS B5)

297mm×210mm(JIS A4)

364mm×257mm(JIS B3)

180mm×259mm

JISの規格サイズは少なく、B5・A4はプリンターで印刷して使用できるタイプOA用となります。 JISの規格サイズ以外の殆どは、A6・A5・A4・A3・B6・B5・B4よりも若干大きいサイズとなっています。 これは、和紙の手漉き紙のサイズにも由来しているようで、手漉き紙も各地の紙郷ならではの寸法が様々あり、紙パルプ連合会が原子寸法を決定して規格化を試みてはいるようですが、ほとんどの紙郷での伝統の和紙寸法が守られているようで、規格化には至っていないようです。 ちなみに、賞状を入れる額縁も、各社の微妙なサイズ違いに対応した下記の基準で販売されています。

サイズ 呼称

242mm×182 mm 六八

264 mm×185 mm B-5 2

73 mm×212 mm 七九

306mm×215mm 尺七

312mm×221mm A-4

358 mm×255 mm 百〇三

379 mm×273 mm 中賞(B-4)

394 mm×273 mm 八二

379 mm×294mm 八〇

424 mm×303 mm 七五

436 mm×306 mm 六七

439 mm×318 mm 大賞

517 mm×367 mm 褒章

545 mm×394 mm 四市

595mm×420mm 勲記

*JIS規格サイズのものも、もちろん販売されています。

小さいものはA6程度から、大きいものになるとB2サイズ程度の賞状まで用紙されており、こちらも全く決まりはありませんが、サイズごとには下記のような使われ方がよくされています。

A6 子供会向けの賞状など

A5 幼稚園・保育園の運動会

B5 ディプロマ

A4 幼稚園・保育園証書・勤続表彰状・定年退職感謝状・功労功績表彰状

B4 小学校・中学校・高校卒業証書

A3 大学・専門学校卒業証書・大学院修了証書

B3 叙勲賞状

B2 褒章賞状

こうしてみると、小さいものは気軽に作成できるもの、大きいもの程、国から授与される厳格で栄誉のある賞状というような使われ方がされているようです。

2016年8月2日

ディプロマを発行している講座・教室はたくさんあります。 ちょっと調べただけでもたくさんの種類のディプロマが発行させています。 ネットで調べると下記の4種がメジャーなところでしょうか、細かく分ければもっとたくさんの種類の講座が出てきます。 下記4種の中でもメイク・エステ関係の教室・講座が豊富で、特にネイル・アイラッシュに関してはかなりの数の教室・講座が開催されています。 弊社に依頼されるディプロマのデザインや印刷も、ほぼ大半がメイク・エステに関するディプロマとなっています。

・フラワー関係 プリザーブドフラワー(生花や葉を特殊液の中に沈めて、水分を抜いた素材を作成) フラワーアレンジメント(花の形や色合いなどを考え、工夫して並べる) フラワーデザイン(いけ花とは違い、奔放な飾り方をするヨーロッパ風の華道

・マナー テーブルコーディネート(テーブルウェアや酒瓶・花・ライトで食卓を飾る) ティーコーディネート(おいしい紅茶の入れ方・楽しみ方・品質の見極め) テーブルマナー(西洋式の食事の作法)

・アクセサリー フレンチデコ(ボックスなどにクロスを貼った、室内インテリアづくり) イタリアンジュエリーブリランテ(極細銅線を織り上げたリボン素材で作るジュエリー) ガラスフュージング(電気炉で板ガラスを溶かして器やアクセサリーを作成)

・メイク・エステ アロマテラピー(精油を用いたホリスティックな観点から行う自然療法) エステサロン(痩身や脱毛を始めとした、全身の美容) ネイルサロン(爪のおしゃれや手入れをする美容室) アイラッシュサロン(まつげエクステ・まつげパーマ)

調べてわかることは、ディプロマを発行する多くの講座・教室は女性向けであるということです。

結婚・出産・育児等は女性が仕事を中断してしまう時期でもありますが、子育てがひと段落してからの再就職はなかなか難しいようで、キャリアをあきらめてしまう女性も多いようです。

そんな背景もあり、自分の得意な事や趣味を生かした教室を開きたいという女性が多く、結果としてディプロマを発行する講座・教室も必然的に女性向けになってしまうのではないでしょうか。

弊社でディプロマをデザインする際も、やはり女性が好むデザインを意識します。 記念になり、証明書であり、飾って映えるデザインになるように心がけています。

次の項では、数多くのディプロマに携わってわかってきたデザインの傾向についてご紹介したいと思います。