賞状の種類

2016年7月4日

賞状には様々な種類があり、表題として大きく分けると下記のような種類があります。

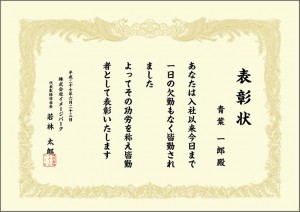

・表彰状

善行・功労・成果などを公に明らかにするとともに、秀でた成績を収めた者や功労のあった者に対して贈られる書状。

職員や部内者・関係者など一定の職務や滞りなく実行後、その勤務成績や労苦を称える意味として用いられることが多い。

表題には「表彰状」以外にも「優勝」「優秀賞」などシーンにあわせて様々なものがあり、文面の文末は「表彰します」となるものが多い。

・感謝状

表彰のひとつで部外者による協力、民間人の善意や協力に感謝の意を表すことで、社会的に表彰するために贈呈する書状。

民間人や部外者など職務に関わらず任意の協力に基づく点で、表彰状よりも丁重な文面が用いられることが多い。

文面の文末は「感謝の意を表します」「謝意を表します」となるものが多い。

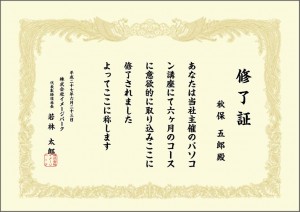

・証書

権利・義務・事実等を証明する書類・文書にあたるが、賞状の狭義では学校の全過程の終了が認められた児童・生徒・学生などに対して、校長が授与する卒業証書や、特定の課程を修了したことを証明する修了証書がある。

文面の文末は「証します」「証明する」となるものが多い。

賞状の表題種類としては上記の3種が主なものとなりますが、各種類に更に様々な表題があり、それら一連の書状をまとめて「賞状」と呼んでいます。

賞状の用紙と言えば、中央上部の雲状の「雲龍」・雲龍の左右に配図された一対の「鳳凰」・下部から左右上部へと鳳凰に向かって伸びる「桐」の3要素で構成されているデザインが一般的です。

細部のデザイン等は異なることはありますが、賞状用紙のデザインとして固定しているものはこのデザイン1種類のみとなります。 デザインの紀元は中国にあると言われていますが、昔宮中で、皇帝が介する正式な人事発令や、褒章に用いた書状や褒状の飾り縁に「鳳凰」の絵柄が用いられていました、日本では宮中行事の神文などに用いられていたのが「桐」だったそうです。その二つが合わさり現在の賞状用紙のデザインとなったようです。

宮中など一部の公式行事に使用されていたものが、明治以降に官公庁の正式行事に採用され、次第に一般庶民にも、このデザインが伝えられるようになり現在に至っています。

小学校の書初め・自由工作での入賞の際や卒業証書にももちろん用いられているデザインですので、日本人にとって「賞状」のデザインは小さいころから馴染みの深いものになっています。

サイズも小さいA5サイズ程度から、B3サイズ程度のものまで様々なサイズが用意され、記念品程度のものから、国からの表彰までシーンにあわせてたくさんの種類の賞状が利用されています。