2016年7月26日

ディプロマを発行している講座・教室はたくさんあります。 ちょっと調べただけでもたくさんの種類のディプロマが発行させています。

ネットで調べると下記の4種がメジャーなところでしょうか、細かく分ければもっとたくさんの種類の講座が出てきます。

下記4種の中でもメイク・エステ関係の教室・講座が豊富で、特にネイル・アイラッシュに関してはかなりの数の教室・講座が開催されています。

弊社に依頼されるディプロマのデザインや印刷も、ほぼ大半がメイク・エステに関するディプロマとなっています。

・フラワー関係 プリザーブドフラワー(生花や葉を特殊液の中に沈めて、水分を抜いた素材を作成) フラワーアレンジメント(花の形や色合いなどを考え、工夫して並べる) フラワーデザイン(いけ花とは違い、奔放な飾り方をするヨーロッパ風の華道

・マナー テーブルコーディネート(テーブルウェアや酒瓶・花・ライトで食卓を飾る) ティーコーディネート(おいしい紅茶の入れ方・楽しみ方・品質の見極め) テーブルマナー(西洋式の食事の作法)

・アクセサリー フレンチデコ(ボックスなどにクロスを貼った、室内インテリアづくり) イタリアンジュエリーブリランテ(極細銅線を織り上げたリボン素材で作るジュエリー) ガラスフュージング(電気炉で板ガラスを溶かして器やアクセサリーを作成)

・メイク・エステ アロマテラピー(精油を用いたホリスティックな観点から行う自然療法) エステサロン(痩身や脱毛を始めとした、全身の美容) ネイルサロン(爪のおしゃれや手入れをする美容室) アイラッシュサロン(まつげエクステ・まつげパーマ)

調べてわかることは、ディプロマを発行する多くの講座・教室は女性向けであるということです。 結婚・出産・育児等は女性が仕事を中断してしまう時期でもありますが、子育てがひと段落してからの再就職はなかなか難しいようで、キャリアをあきらめてしまう女性も多いようです。

そんな背景もあり、自分の得意な事や趣味を生かした教室を開きたいという女性が多く、結果としてディプロマを発行する講座・教室も必然的に女性向けになってしまうのではないでしょうか。

弊社でディプロマをデザインする際も、やはり女性が好むデザインを意識します。 記念になり、証明書であり、飾って映えるデザインになるように心がけています。 次の項では、数多くのディプロマに携わってわかってきたデザインの傾向についてご紹介したいと思います。

2016年7月19日

皆さんは小・中・高でもらった「卒業証書」はどうされていますか? 捨てる方は稀だと思いますが、おそらく、多くの方は押入れの片隅のほうに眠っているという方が殆どではないでしょうか? 専門学校や大学卒業時に授与されたディプロマも、おそらく大事にしまっている方も多いと思いますが、先の項で述べた、民間団体が運営する協会やスクール・または個人で経営する教室で発行されるディプロマは、ある程度目立つところに飾る傾向にあるようです。

ディプロマコースを受講した方が、ディプロマを授与されると、今度は講師として教室を始めたり、学んだ技術を生かして仕事を始めたりするケースが多いそうです。 よく美容室や飲食店で管理理美容師・理美容師免許・調理師免許などが掲示されているのをよく見かけたことはありませんか? 上記の管理美容師・理美容師免許・調理師免許は全て免許で、条例によっては掲示義務等もあるかもしれませんが、お客様に安心して利用して頂くために目立つところに掲示していることが殆どだと思います。 ディプロマは免状とは異なりますが、ある特定の課程を修了した証明書になります。

教室を開いたり、仕事として始めたりするにあたっても、教室へくる生徒さんや、店舗に足を運ぶお客様などに、今までどのような勉強(コースの受講)をしてきたのかを知ってもらう為に、または証明する為に掲示します。 ディプロマを掲示することで信頼や安心感を与える効果が得られます。

今までどのような勉強をしてきたのか、どんな課程を履修してきたのか、口で説明したところで証拠にはなりませんが、ディプロマがあれば明確に証明することが出来ます。 掲示することを目的とした場合、やはり見た目にも良いデザインのディプロマが、より人気となっています。

日本の賞状などはよく額縁に飾られていますが、厳格で信頼感は感じますが、ディプロマは洋風で洒落た感じのデザインの要望がとても高いです。

掲示する教室や店舗も、最近は落ち着いたお洒落なところも多いので、そんな場所に似合うようなディプロマのデザインをして欲しいというお客様もたくさんいらっしゃいます。 ディプロマは、証明書として、そしてアート感覚で掲示できるのもひとつの魅力となっています。 もし、これからディプロマを作りたいとお考えの場合は、ディプロマの実績が豊富な弊社にぜひご依頼頂きたいと思っております。 次の項では、実際にどのような講座・教室があるのかをご紹介したいと思います。

2016年7月12日

「ディプロマ」は日本ではまだまだ聞きなれない言葉ではありますが、賞状で言えば「修了証明書」「卒業証書」にあたるものです。 高等教育機関より発行される卒業証明書や業績証明書であり、これらは授与された方が完全に特定の課程を修了したこと、または特定の学科の単位を取得したことを証明するものになります。

海外の大学などの教育機関により発行される卒業証明書や業績証明書として、多くの大学が授与していますので、留学経験がある方などにはなじみ深い言葉かもしれません。 特にニュージーランドでは公式証明書という意味があり、日本語では准学士号と訳されることもあります。選択したコースを正式に終了し、単位を取得したことを認める資格になります。ディプロマを取得していることが条件になっている企業も多く、ディプロマを取得していないと就職面接にすら辿り着けない企業もあるそうです。 日本においては、2年生及び3年生の専門学校(専修学校専門課程)卒業者に与えられる「専門士」称号の英文表記として「Diploma」が正式に使用されています。 また、大学では学位授与の方針として「ディプロマ・ポリシー」という言葉が使用されています。各大学または学科ごとにこのディプロマ・ポリシーが定められていることが多く、学位を授与される為の条件がHP等に教育の方針として記載されています。

そのほかの身近なところでは民間団体が運営する協会やスクールから、また個人で経営する教室まで、実は数多くのディプロマが発行されております。 この身近なディプロマの多くは、は国家資格の証明書ではないので、免許状とは異なりますが、こちらのディプロマもまた、受講コースの「修了証」として発行されております。 弊社で扱っているディプロマも、実はこの身近なディプロマを中心とした依頼が大部分を占めています。 公的なディプロマであれば、年間を通して発行する時期も大体きまっているのですが、小さな教室などで発行するディプロマは、その教室ごとに様々ですので、年中を通して、様々な種類の依頼がきております。 1回の印刷枚数が10部程度から30部程度のニーズが多く、比較的小規模な教室からの依頼が多いようです。 小さな教室でも、ディプロマを発行することで、受講者の励みや記念になるとのことで、特に女性向けに華やかで、アートとして飾って頂けるようなデザインのディプロマが人気となっております。 弊社では印刷は1部から取り扱っており、デザイン制作も承っております。 ご興味ございましたら、ぜひお問い合わせください。

2016年7月4日

賞状には様々な種類があり、表題として大きく分けると下記のような種類があります。

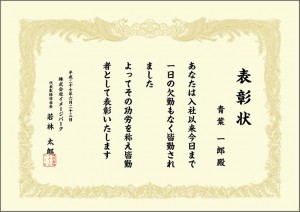

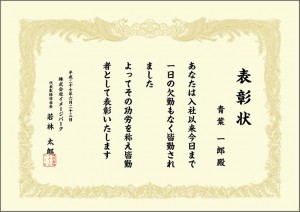

・表彰状

善行・功労・成果などを公に明らかにするとともに、秀でた成績を収めた者や功労のあった者に対して贈られる書状。

職員や部内者・関係者など一定の職務や滞りなく実行後、その勤務成績や労苦を称える意味として用いられることが多い。

表題には「表彰状」以外にも「優勝」「優秀賞」などシーンにあわせて様々なものがあり、文面の文末は「表彰します」となるものが多い。

・感謝状

表彰のひとつで部外者による協力、民間人の善意や協力に感謝の意を表すことで、社会的に表彰するために贈呈する書状。

民間人や部外者など職務に関わらず任意の協力に基づく点で、表彰状よりも丁重な文面が用いられることが多い。

文面の文末は「感謝の意を表します」「謝意を表します」となるものが多い。

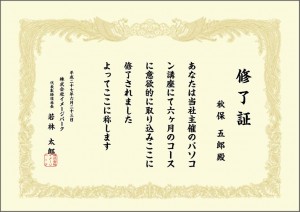

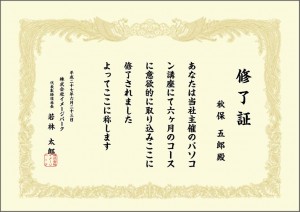

・証書

権利・義務・事実等を証明する書類・文書にあたるが、賞状の狭義では学校の全過程の終了が認められた児童・生徒・学生などに対して、校長が授与する卒業証書や、特定の課程を修了したことを証明する修了証書がある。

文面の文末は「証します」「証明する」となるものが多い。

賞状の表題種類としては上記の3種が主なものとなりますが、各種類に更に様々な表題があり、それら一連の書状をまとめて「賞状」と呼んでいます。

賞状の用紙と言えば、中央上部の雲状の「雲龍」・雲龍の左右に配図された一対の「鳳凰」・下部から左右上部へと鳳凰に向かって伸びる「桐」の3要素で構成されているデザインが一般的です。

細部のデザイン等は異なることはありますが、賞状用紙のデザインとして固定しているものはこのデザイン1種類のみとなります。 デザインの紀元は中国にあると言われていますが、昔宮中で、皇帝が介する正式な人事発令や、褒章に用いた書状や褒状の飾り縁に「鳳凰」の絵柄が用いられていました、日本では宮中行事の神文などに用いられていたのが「桐」だったそうです。その二つが合わさり現在の賞状用紙のデザインとなったようです。

宮中など一部の公式行事に使用されていたものが、明治以降に官公庁の正式行事に採用され、次第に一般庶民にも、このデザインが伝えられるようになり現在に至っています。

小学校の書初め・自由工作での入賞の際や卒業証書にももちろん用いられているデザインですので、日本人にとって「賞状」のデザインは小さいころから馴染みの深いものになっています。

サイズも小さいA5サイズ程度から、B3サイズ程度のものまで様々なサイズが用意され、記念品程度のものから、国からの表彰までシーンにあわせてたくさんの種類の賞状が利用されています。